近日,淡水渔业研究中心强俊研究员团队在罗非鱼种质资源收集、利用与新材料创制研究上取得新进展。

罗非鱼具有生长快、适应性强、经济价值高等优势,在引入后迅速成为中国水产养殖的重要支柱。然而,国内罗非鱼普遍存在亲本退化现象,表现为流行病危害大、繁殖力下降等。当前亟需系统开展野生种质资源收集、评价和鉴定工作,为罗非鱼种质改良提供新的遗传材料基础。

为此,团队依托国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项,开展了系统性攻关。在全球范围内(涵盖尼罗河流域、西非萨赫勒地带、中东约旦河流域以及东南亚等主要罗非鱼分布区)进行了大规模罗非鱼种质资源调查与收集,系统获取了包括尼罗罗非鱼、红罗非鱼、萨罗罗非鱼、伽利略罗非鱼、奥利亚罗非鱼及齐氏罗非鱼等在内的核心种质资源,成功构建了系统完善的罗非鱼种质资源库。

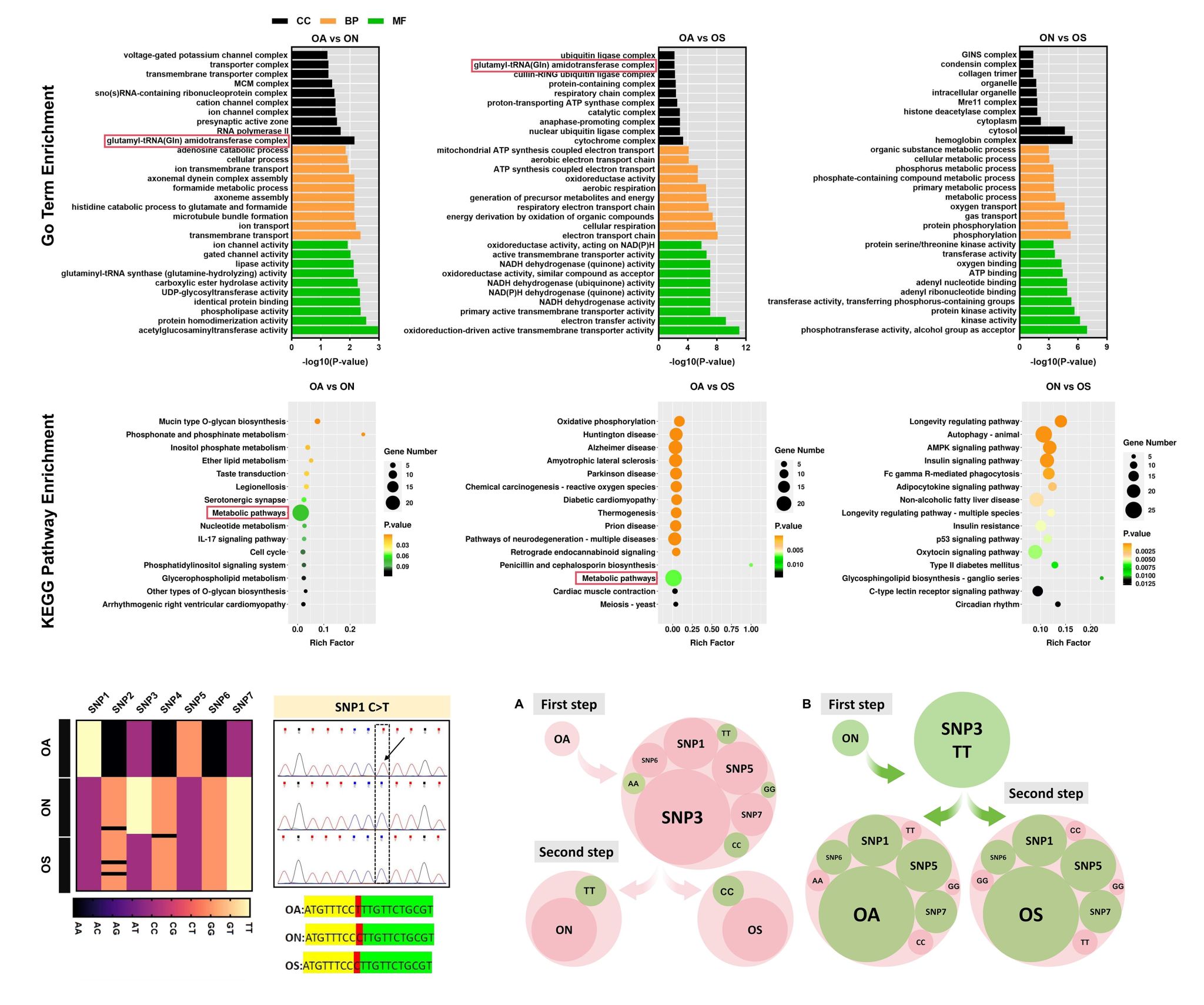

团队开展了不同地理群体尼罗罗非鱼和红罗非鱼的全基因组重测序分析,探究不同罗非鱼群体/品种的遗传多样性和遗传结构差异,从基因组水平评估群体间遗传结构差异和种质特征。建立了不同种质资源鉴定技术,筛选可以区分不同地理群体/品种的SNPs标记,相关研究内容已申请发明专利1项。

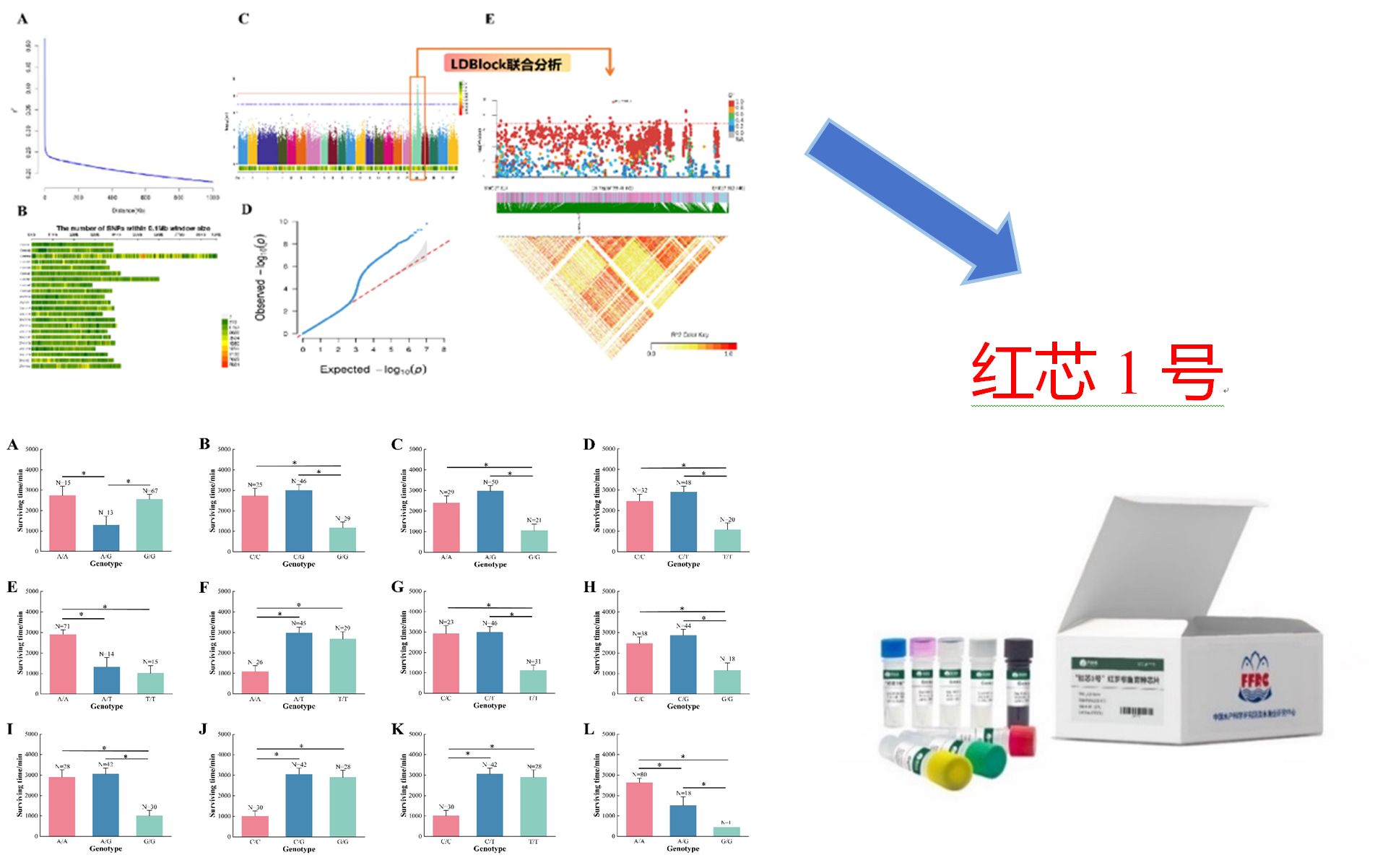

团队创新性将深度学习算法运用于罗非鱼耐盐碱表型性状的精准鉴定,通过构建卷积神经网络模型实现了性状特征的精准识别与量化分析,相关研究已申请发明专利1项;成功鉴定出多个与速生、耐盐、耐碱、抗病、易加工等重要性状相关的关键位点和基因,建立了罗非鱼高抗育种技术,相关研究已申请发明专利2项;研发出具有自主知识产权的罗非鱼40K基因组育种芯片——“红芯1号”,实现了对生长速度、抗逆性等重要经济性状的早期预测和高效选育,填补了我国特色淡水鱼全基因组选择育种技术的空白。为提升罗非鱼良种选育效率,保障罗非鱼产业可持续发展提供了有力技术支持。

相关成果论文发表于国际权威期刊《Food Chenmistry》(JCR一区,IF 9.8)、《Aquaculture》(JCR一区,IF 3.9)、《International Journal of Molecular Sciences》(JCR一区,IF 4.9)上。

全文链接:https://doi.org/10.3390/ijms26104910

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2025.742203

https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.742108

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.145540

(生物技术研究室、农业农村部罗非鱼遗传育种中心 供稿)